前回、Dataikuの概要をまとめました。

今回はDataikuでデータ分析を始めるための、一番最初のステップ、これがないと分析が始まらない、

「Dataiku上でのProject作成」について、まとめています。

まずはProjectを作る

Dataikuでは、「Project」単位で分析フローを管理します。そのため、一番最初にやることはProjectの作成です。

ログイン後のTOPページ右上あたりに 「+New Project」ボタンがあり、クリックをすると、どんなタイプのProjectを作成するか選べます。

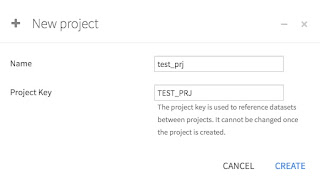

今回は「Blank project」を選んでみましょう。

適当なプロジェクト名を入力しましょう。名前を入力し終わったら、CREATEをクリック。

Projectのトップページが作成できました。

Project名称・簡単な説明

作成したProjectの名称になります。Project名の下には簡単な説明を追加することができます。マウスをポイントすると、鉛筆マークが表示されます。そのアイコンが出てきたら、編集することができます。

左上の「Watch」や「STAR」をクリックすることで、このProjectに対して何か変更があった際に通知を受け取ることができます。

Flow

TOPページの真ん中あたり、ここがProjectの中心機能となる、「Flow」です。(Flowについては近いうちに説明します)。Flow中にどのオブジェクトがどれだけあるかを表示しています。一つ一つクリックすると、このProject内のオブジェクトリストが表示されます。

下部に「IMPORT YOUR FIRST DATASET」と表示されますが、データセットをUploadした後は、「GO TO FLOW」と表示が切り替わります。

プロジェクト詳細説明とTask

TOPページの下部は作成したProjectの説明と、Taskリストになります。

左側のProjectの説明はMarkdownが記述でき、箇条書きや順序、太字などが記載できます。また、DataikuのProjectへのダイレクトリンクも作成できます。

右側のTaskは簡単に追記できます。Dataikuの大きな特徴として、「コラボレーション」が挙げられます。ここに自分が行う予定ややってほしいタスク等を書くことで、メールやSlackなどに書くお願い事項・確認事項を集約させることができます。

ツールバー

最後にTOPページのツール類です。

上の黒い部分のツールはこの後順次使っていきますので、その際にご紹介します。

それぞれをクリックすることで、Flowを通ることなく、該当オブジェクトにアクセスできます。ショートカット的に利用すると楽です。

□が9つあるアイコンはセッティング関連です。ここでは各種Projectの設定やAPI関連(Enterpriseのみ)、Wikiの設定やPluginのインストールなどができます。また、RやPythonの環境設定やデータソースへのコネクション作成等を行えます。

右から2番めのアイコンはユーザー情報になります。通知や自身の情報を編集することができます。

TOPページはProjectの情報を集約する便利なページです。

TOPページで何がどこにあるのかを知ることで、分析のスピードアップが図れるかと思います。

さっそくはじめてみる

今回はまだDataiku利用の入口に立っただけです。

興味を持たれた方は、ぜひ以下のリンクを見ていただき使ってみてください!

興味を持たれた方は、ぜひ以下のリンクを見ていただき使ってみてください!

[フリーエディション]